シンプルで頑丈な本棚をDIYしました。

シンプルで頑丈な本棚をDIYしました。

このページでは、僕の作った本棚の作り方を紹介します。

材料費用は15,000円くらい、制作にかかった時間は3時間ぐらいです。

棚柱を壁の裏側にある間柱に正確に打ち付けることができれば完成したも同然ですので、初心者の方でも無理なく作成可能な本棚です。

【準備】シンプルな本棚のDIYに使った材料・部材

必要な材料の手配が完了すれば、全工程の3割ぐらいが終了できたと考えて良いと思います。

今回のDIYは材料を自分でカットしない方針ですので、棚柱を壁に木ネジで止める作業が大半です。

棚板はタモの集成材を使用

棚板はタモの集成材を使っています。僕はタモ材の醸し出す自然な風合いがとても気に入っています。

また、タモは比較的硬めの木材ですので、本棚の棚板や机の天板などに適しています。

僕が購入したオカモク(岡元木材)のタモ材は、ヤスリがけしなくてもすぐに使えるくらいの表面の滑らかさなので、制作時間の短縮につながっています。

側面から見るとこんな感じです。

25mm角(25mm四方)の細長いタモ材を集成させて、一枚の板にしていることがお分かりになるかと思います。

シンプルな本棚のDIYで用いた棚板について

棚板1枚分の寸法は下記の通りです。

幅 900mm

奥行き 150mm

厚み 25mm

棚板1枚分で2.4kgありますので結構な重さです。その分、本を置く棚板として安心できる強度が出ます。

この棚板は、以前別の部屋の本棚をDIYした時に購入したお店と同じお店(オカモク)で買いました。

【棚板】

≫タモ集成材 (25×150×2100mm) 25mm厚 幅15cm 無塗装 DIY

2100mmの長さがありますので、今回必要なサイズの900mmになるように、お店にカットをお願いしました。

このお店(岡元木材)ではとても精度良くカットしてもらえるので重宝しています。

しかもカット料金は無料です。

※このところ、ヤフーショッピングのお店に行くと「休店中」の表示が出ます。何かあったのかな。。。

木材のカットはできるだけお店に頼む

僕(=DIY素人)はDIYの成功確率を高めるために「自分で木材を切断しない」ということをモットーにDIYをしています。

なぜなら、仮に電動ノコギリ(電ノコ)を使ったとしても、±1mm程度の精度で木材をカットするのは至難の業だと自覚してるからです。

特にタモ材は固いので、まっすぐ切るためにはしっかりとした作業台や治具が必須となり、結構な費用がかかります。

正確な寸法で木材を切るのは技術的にも費用的にもハードルが高いです。

GW、お盆、年末年始などの時期は注文に余裕を持って

僕は4月15日に注文したのですが、2日後の4月17日にお店から注文確認のメールが届きました。商品が自宅に届いたのは、4月21日でした。

GW、お盆、年末年始などは、僕のようにDIYをやろうとする人が多い為、通常より納期がかかることが普通です。

今回は余裕をもって注文しておいてよかったです。GW中にじっくりとDIYができました。

棚柱、棚受はスガツネ(LAMP)製の部材を選択

棚柱と棚受はスガツネ(LAMP)製の部材を使っています。金属製です。

以前、別の部屋の本棚をDIYした際にもこのメーカーの部材を使用しました。5年間くらい全くびくともしない状態で使えていますので、今回も迷わずスガツネ(LAMP)にしました。

ちなみにこの棚柱と棚受ですが、ドイツ製(Made in Germanyの刻印があります)であるということも、オシャレな感じで気に入っています。

僕はYahoo!ショッピングで購入しました。楽天やAmazonでも購入できます。

【棚柱】

棚柱の長さは995mmです。単行本や文庫本を収納する予定ですので、5段の棚板でちょうど良い感じになります。

【棚受】

棚板の奥行きに合わせて、棚受のサイズも150mmにしています。

棚板の寸法も、棚受けの寸法も精度良くできていますので、組み立てた時に感動するぐらいピッタリと収まります。

【本編】シンプルな本棚の作り方

ここからはシンプルの本棚の作り方の紹介となります。

本棚を作る時の大まかな手順は以下の通りです。

・棚柱取り付け用ビスの下穴開け

・棚柱の取り付け

・棚受けの取り付け

・棚板の設置

間柱の位置探しがなぜ必要か?

間柱の正確な位置を探さないと、強度不足で棚が壁事壊れる可能性があるからです。

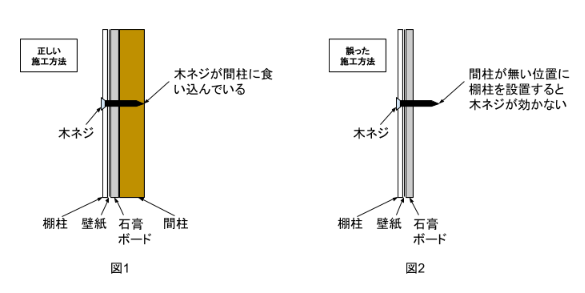

壁の強度を考えるためには、石膏ボードが使われている壁の構造を知る必要があります。

下の図は僕の家の壁の断面図です。

本棚の棚柱を取り付ける際は、石膏ボードを貫通した木ネジ(ビス)が、間柱or柱にしっかり刺さるように施工して強度を出すことがポイントです(下図1)

棚柱が石膏ボードにしか打ち付けられていないと、木ネジが「効いていない」状態となり、ちょっとした力が加わっただけで木ネジが抜けてしまい大変危険です(下図2)

本棚のように全体の重量が100kgを軽く越えるような場合は、木ネジを間柱に確実に打ち込む必要があります。

ここで一つ問題が。。

間柱って壁の裏にあるので見えないんです。

通常間柱は横方向に約450mmのピッチで設置されていますので、殆どの場所は図2のように石膏ボードがあるだけの空洞の壁となります。(=つまり棚柱を設置してはいけない)

壁を手で「コンコン」とたたいた時、締まった音がする場所が間柱のある位置となりますので、おおよその目安は付きます。ただし、僕のような初心者が音だけを頼りに間柱の位置を推測するのは危険です。例えば、木ネジが間柱の端にわずかに引っ掛かったような状態で施工してしまうと、十分な強度が出ません。

そこで、棚柱を設置する位置を決める時には、石膏ボードの裏に隠れている間柱の位置を正確に探す必要があります。

間柱の位置の探し方

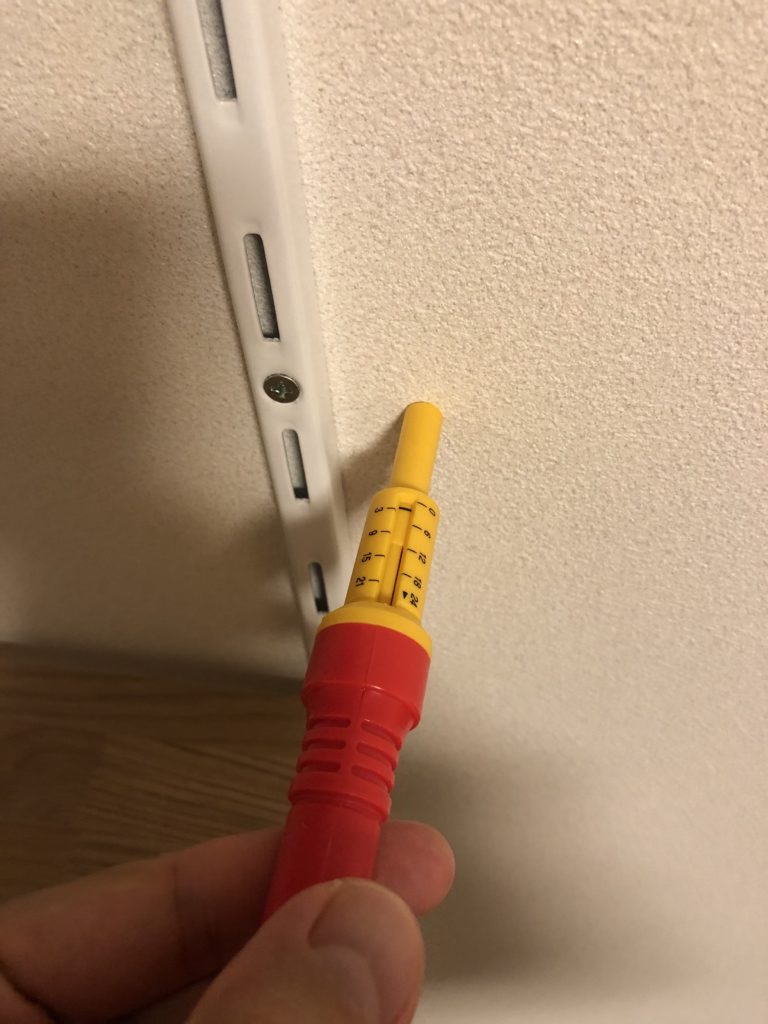

間柱の位置を探す時は、専用の工具を使います。

この工具の原理は単純で、先端についた針を壁に突き刺した時の手応えで間柱の有無が分かります。

石膏ボードの裏に間柱がない場所だと、針が「スポッ」と石膏ボードを貫通します。

石膏ボードの裏に間柱がある場所ですと、針が貫通せずに間柱に刺さった感触(少し抵抗がある)がしますので、これで間柱があることが分かります。

また、針を使わずに電子的に間柱の位置を検知できる工具もあります。

電子的に検知できるので壁を傷つけなくて済むというメリットの他に、壁の中の電気配線を検出できる機能まで備えています。

肝心の下地位置の精度が今ひとつなので、個人的にはおすすめできません。

普通、間柱の幅は30〜45mmしかありません。

間柱のセンターの位置を正確に知るためにはmm単位の精度が必要ですので、僕は針をぷすっと刺して、間柱の両端の位置を確実に把握します。

アマゾンのサイトのレビューを見ても、評価が今ひとつ(※)な点がうなずけます。

(※)最近はレビューの評価が少し上がったような気がします。でも僕はやっぱり自分で針を刺す方が確実だと思っています。

棚柱取り付ける際に使う木ネジは下穴を開けてから

組み立てる際に必ず実施しているのは、下穴を開けてから木ネジを取り付けることです。

熟練した方ですと下穴なんて不要だと思いますが、僕のような素人は下穴を開けることによって、

狙った場所に

垂直に

簡単・確実に

木ネジを取り付けられるメリットがあります。

微妙に角度をつけて木ネジを取り付けたいような場合にも、下穴を開けておくことによって、ほぼ狙った通りに施工できます。

いちいち下穴を開けるのがめんどくさい事がデメリットですが、組み立てた時に「いつも少しずれてしまう」とお悩みの方は下穴を空けることをおすすめします。

今回は4.2mmの木ネジを使って棚柱を壁に打ち付けましたが、下穴のドリル径は2mmでちょうどよかったです。

下穴を開けたり、木ネジを取り付けたりするのには、インパクトドライバーが便利ですね。

僕のDIYで最も活躍する工具です。

インパクトドライバーはマキタのものを10年近く使っています。最初にちゃんとしたものを買ったこともあって、他のメーカーのインパクトドライバーに目移りしたことはありません。

マキタのインパクトドライバーセットはバッテリーが2個付いてるので、作業中にバッテリーが無くなっても、急速充電しながらもう1つのバッテリーを使って途切れず作業できるのがいいですね。あと、ライトが付いているので、ドリルの先端が明るくなって作業がやりやすくなります。

左側の棚柱の施工が完了した時の写真です。

この段階では、棚柱を完全に打ち付けずに1~2mmぐらい上下できる「あそび」を持たせています。

右側の棚柱を設置した後で、棚板が水平になることを確認してから本締めするためです。

水平器で確認したところ水平がちゃんと取れていましたので、本締めしました。

棚受けは、特に工具を使用する必要がなく、棚柱に手ではめていくだけですので、ここまで来るとすぐに施工が完了します。

【最後に】本箱でなく本棚を作るメリットについて

僕は「本箱」はスペースの無駄がとても多い家具だと思います。

なぜなら「本箱」として自立させるためには、奥行きが相応に必要だからです。

例えば、一般的な単行本は横のサイズが130mmぐらいですので、130mmの奥行きのある「本箱」があれば良いことになります。

ですが、「本箱」として自立させることを考えると130mmの奥行きしかない「本箱」は安定感に欠けます。

仮に130mmの奥行きの「本箱」を作った場合は、「本箱」の転倒防止の対策をしておかないと、地震の多い日本では危なくてしょうがないです。

(地震がない地域だとしても、本の重量や本の置き方によって本箱全体の重心が少しでもずれたら転倒する危険性が高まるので危ないですね)

従って、本箱を自立させるために、ある程度奥行きのある本箱を作ることになる訳ですが、そうすると今度は本箱が部屋を圧迫することになります。130mmの奥行きがあれば本は収納できるのに、本箱として安定させるために、本よりもずっと大きな奥行きの本箱を作ることになるからです。

また、本箱という一つの家具として成り立たせるためには、側面や背面などの直接本を置かない部分にも板を用意する必要がありますので材料費もかかってしまいます。

その点、「本棚」として本を収納する棚を作るのであれば、棚板にかなりのコストを集中できますので、トータルコストで考えると高級感のある「本棚」を「本箱」よりも安く作ることができます。

「本棚」は「本箱」に比べて部品点数が少なくなりますので、その分見た目もシンプルになります。

さらに「本棚」は壁に造り付けるのが基本ですので、転倒防止策は考える必要がないこともメリットですね。

本棚のデメリットについて

本箱と比べた時の本棚のデメリットは

移動できない

事だと思っていました。

なぜ過去形で書いたかと言いますと、最近別の場所の本棚を移設したからです。

すでに3か所に同じデザインの本棚を作っていたこともあって、2~3時間で簡単に移設できました。ですので、僕にとっては大きなデメリットにはなりませんでした。

I LOVE 本棚

コメント